[동영상] 맛지마 니까야 관통 법회 - 38.[특강] 갈애 부서짐의 큰 경[연기된 식을 위한 가르침](근본경전연구회 해피스님 …

▣ 맛지마 니까야 관통 법회 - 38.[특강] 갈애 부서짐의 큰 경[연기된 식을 위한 가르침](근본경전연구회 해피스님 211010)

[동영상] https://www.youtube.com/watch?v=-Yvuyc7qnRI

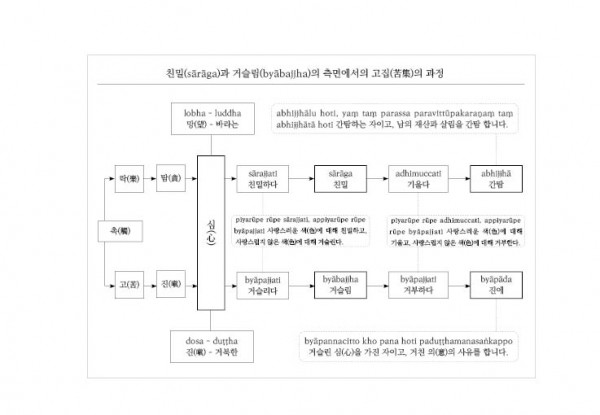

(MN 38-갈애 부서짐의 큰 경)의 전문을 읽고 요약하였는데, 사건의 요지와 비구들에게 법을 설하는 두 장면입니다. 사띠 비구에게 옮겨가고 윤회하는 식(識)이 아(我)라는 악하고 치우친 견해가 생기자 부처님은 옮겨가고 윤회하는 식(識)이 아(我)가 아니라 연기(緣起)된 것이라고 알려준 뒤 1)조건을 연(緣)하여 생기고 누적된 것인 연기된 식(識)을 설명하고, 2)친밀(sārāga)과 거슬림(byābajjha)의 측면에서의 고집(苦集)과 고멸(苦滅)을 다시 설합니다. ― 내입처로 외입처를 인식하면서 사랑스러운 것은 친밀하고 사랑스럽지 않은 것에 대해 거슬리면 고집의 삶이고, 사랑스러운 것은 친밀하지 않고 사랑스럽지 않은 것에 대해 거슬리지 않으면 고멸의 삶입니다.

(MN 38-갈애 부서짐의 큰 경)의 전문을 읽고 요약 정리하였습니다.

[1] 사건의 요지

1. 사띠 비구에게 악하고 치우친 견해가 생김 ― 「“tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā tadevidaṃ viññāṇaṃ sandhāvati saṃsarati anaññan”ti ‘그것, 오직 이 식(識)이 옮겨가고 윤회한다. 다른 것이 아니다.’라고 나는 세존으로부터 설해진 가르침을 안다.」

2. 비구들이 함께 대화하지만 사띠 비구의 고집을 꺾지 못함 ― 「“mā evaṃ, āvuso sāti, avaca, mā bhagavantaṃ abbhācikkhi, na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ, na hi bhagavā evaṃ vadeyya. anekapariyāyenāvuso sāti, paṭiccasamuppannaṃ viññāṇaṃ vuttaṃ bhagavatā, aññatra paccayā natthi viññāṇassa sambhavo”ti 도반 사띠여, 이렇게 말하지 마십시오. 세존을 비방하지 마십시오. 근거 없이 세존을 비방하는 것은 잘못입니다. 세존은 이렇게 말씀하지 않습니다. 도반 사띠여, 세존에 의해 여러 가지 방법으로 연기(緣起)된 식(識)이 말해졌습니다. 조건으로부터 다른 곳에 식(識)의 생김은 없습니다.」

이때, 비구들이 ‘세존은 이렇게 말씀하지 않습니다.’에 이어 연기(緣起)된 식(識)을 언급하는 것은 사띠 비구의 말 가운데 식(識)이 옮겨가고 윤회한다는 점을 지적하는 것이 아니라 그 식(識)이 tadevidaṃ viññāṇaṃ[그것, 바로 이 식(識) = 아(我)]이 아니라 paṭiccasamuppannaṃ viññāṇaṃ[연기(緣起)된 식(識) = 무아(無我)]이라는 것을 알려줍니다.

※ 식(識)에 대한 두 가지 관점 : tadevidaṃ viññāṇaṃ[그것, 바로 이 식(識) = 아(我)] ↔ paṭiccasamuppannaṃ viññāṇaṃ[연기(緣起)된 식(識) = 무아(無我)]

3. 부처님께 보고하고, 부처님은 사띠 비구를 불러서 두 단계의 문답으로 확인함

• 악하고 치우친 견해가 생긴 것이 사실인가? → 그렇습니다.

• 그 식(識)은 어떤 식(識)인가? → 「“대덕이시여, 말하고 경험되어야 하는 이것이 여기저기서 선하고 악한 업(業)들의 보(報)를 경험합니다.”」 ↔ 식(識) = 아(我)

4. 사띠 비구를 꾸짖음 ― 「나는 여러 가지 방법으로 연기(緣起)된 식(識)이 말해지지 않았는가, ‘조건으로부터 다른 곳에 식(識)의 생김은 없다.’」

5. 비구들에게도 사띠 비구와 같이 알고 있느냐고 확인하고 비구들은 부처님의 가르침을 바르게 알고 있다고 대답함.

[2] 비구들에게 법을 설함

1. 연기된 식(識) ― 조건을 연(緣)하여 생기고 누적된 것

1) 「yaṃ yadeva, bhikkhave, paccayaṃ paṭicca uppajjati viññāṇaṃ, tena teneva viññāṇaṃtveva saṅkhyaṃ gacchati ‘식(識)은 조건을 연(緣)하여 생긴다.’라는 그것 때문에 식(識)은 이름을 얻는다.」 → 안식(眼識)-이식(耳識)-비식(鼻識)-설식(舌識)-신식(身識)-의식(意識)

2) 오온(五蘊)은 누적된 것(bhūta) → 자량(資糧-āhāra)에서 생긴 것이고, 자량이 소멸할 때 소멸한다고 보아야 함 → 이런 깨끗한 견해조차도 붙잡지 말 것 : 뗏목의 비유

※ 팔정도(八正道)는 유위법(有爲法) 가운데 으뜸이어서 무위법(無爲法)은 아닙니다(AN 4.34-으뜸의 믿음 경)/(AN 5.32-쭌디 경). 무위법을 얻기 위한 방법/과정이기 때문입니다. 그래서 팔정도의 첫 번째 지분인 정견(正見) 역시 유위법입니다. 그래서 길을 걸어야 하고 건너면/도착하면 끝나는 것이지 붙잡기 위한 것이 아니라는 뗏목의 비유가 적용됩니다.

3) 네 가지 자량(資糧)[사식(四食)]과 그 조건 관계의 설명이 십이연기(十二緣起)로 이어짐 → 존재에 대해 고민하지 않음 & 스스로 알려지고 스스로 보이고 스스로 자각된 것만을 말하는 것이 옳음 → 법(法)의 정형구문

2. 친밀(sārāga)과 거슬림(byābajjha)의 측면에서의 고집(苦集)과 고멸(苦滅)

1) 세 가지의 집합[①어머니와 아버지의 결합-②어머니의 월경-③간답바]으로부터 태(胎)에 듦 → 어머니는 배에서 보호하다가 태어나면 젖으로 키움 → 어린아이의 유희 → 자라면 다섯 가지 소유의 사유에 묶인 것을 즐김 → 내입처(內入處)로 외입처(外入處)를 인식하면서 사랑스러운 것은 친밀하고 사랑스럽지 않은 것에 대해 거슬림 → 고집(苦集)

2) 여래(如來)의 출현 → 출가 → 출가자의 삶 → 사념처(四念處) → 사선(四禪) → 내입처(內入處)로 외입처(外入處)를 인식하면서 사랑스러운 것은 친밀하지 않고 사랑스럽지 않은 것에 대해 거슬리지 않음 → 고멸(苦滅)

맛지마 니까야

맛지마 니까야