초기불교 백일법문 별책 수행 경전의 3회 방송분 정리

● 초기불교 백일법문 별책 수행 경전의 3회 방송분 정리

1. 사리뿟따 존자 등 장로 비구들이 신진 비구들을 설명하고 가르치는 사왓티의 동쪽 사원 미가라마뚜 강당에서의 일화입니다.

안거(vassa)를 마치는 날 밤 자자(自恣-pavāraṇā)에서 부처님은 한 달 더 이곳에 머물 것을 말하고, 한 달 후 포살 일 밤에 이 경은 본격적으로 설해집니다. 이때, 포살은 재가자에게는 보름에 3일이지만 출가자는 보름에 한 번 포살을 합니다. 또한, 안거가 끝나는 보름밤에는 포살 대신 자자를 시행합니다.

포살은 계목을 암송할 때 자기의 범계를 반성하는 의식인데, 자자는 자신이 발견하지 못한 범계에 대해 다른 사람이 지적함으로써 반성하게 하여 청정한 삶으로 되돌리는 의식입니다.

• pavāraṇāsuttaṃ (SN 8.7-자자(自恣) 경) 참조 ☞ http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya06_01_08&wr_id=6

부처님은 이날의 포살에서 상가를 찬탄하는데, 사쌍(四雙)의 성자들이 있고, 일곱 가지 보리분법(菩提分法)-사무량심(四無量心)-부정관(不淨觀)-무상(無常)의 상(想)을 닦는 비구들이 있기 때문입니다. 물론 이런 수행들은 모두 「사념처 → 사마타-위빳사나」라는 하나의 수행 체계 안에 포괄됩니다.

특히, 무상(無常)의 상(想)에 대해 ‘초기불교 백일법문(수행경전) ― (별책 신념처경3)’에서 알아본 ‘여섯 가지 명(明)으로 연결된 법들’에 속한 여섯 가지 상(想)을 연결하여 설명하였습니다. ☞ http://nikaya.kr/bbs/board.php?bo_table=happy02_13&wr_id=437

한편, (SN 22.102-무상(無常)의 상(想) 경)은 무상(無常)의 상(想)에 대해 자세히 설명합니다. ☞ http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya06_03_01&wr_id=51

2. 들숨-날숨에 대한 사띠의 16단계는 4단계씩 나누어 신(身)-수(受)-심(心)-법(法) 념처의 성취로 이어집니다.

1~2) 분명히 아는 과정

3~16) 시도하는 과정

3) 온몸의 경험 ― 들숨-날숨의 전체를 경험

4) 신행(身行)의 진정 ― 제사선(第四禪)에서 호흡이 멈춤

5~6) 개발된 느낌

7) 심행(心行)의 경험 ― 2차 인식의 진행

8) 심행(心行)의 진정 = 상(想)의 제어 ― 무소유처(無所有處)까지 상(想)의 증득으로 얻어짐

9) 심(心)의 경험 ― 심행(心行)에 의해 생겨난 심(心)을 경험

10) 심(心)을 열락케 함 ― 더욱 개발된 느낌

11) 삼매를 닦음 ― 내적인 심(心)의 사마타 → 법의 드러남

12) 심(心)을 풀려나게 함 ― 해탈된 심(心) = 심해탈(心解脫) 현상의 영역을 넘어 사실의 영역에 들어섬 → 마라의 지배력에서 풀려남

; 1~12) 현상의 영역

13~16) 법(法)의 위빳사나

; 사실의 영역

; 삼매의 제약 위에서의 깨달음 ― 여실지견 = 사띠토대

1~4) 신념처(身念處)의 성취 과정의 특징 ― 들숨-날숨 = 몸

5~8) 수념처(受念處)의 성취 과정의 특징 ― 들숨-날숨을 잘 작의하는 것 = 개발된 느낌

9~12) 심념처(心念處)의 성취 과정의 특징 ― 사띠를 잊고 바른 앎을 갖지 못한 자에게 들숨-날숨에 대한 사띠를 말하지 않음 → 법을 드러나게 해서 사띠와 바른 앎으로 연결함

13~16) 법념처(法念處)의 성취 과정의 특징 ― 간탐과 고뇌를 버림을 분명히 알고 또 보면서 잘 지켜봄 ― 생-노사의 근본 고(苦)를 제외한, 삶에 수반되는 구체적 아픔의 조건-결과의 버려짐을 지켜봄

3. (MN 118-입출식념경 경)은 들숨-날숨에 대한 사띠의 16단계를 4단계씩 나누어 신(身)-수(受)-심(心)-법(法) 념처의 성취로 설명하는데, 심(心)에서 다섯 가지 장애를 밀어내는 과정입니다. 그러면 심(心)은 일곱 가지 깨달음의 요소[칠각지(七覺支)]로 충만하게 되는데, 염각지(念覺支)-택법각지(擇法覺支)-정진각지(精進覺支)-희각지(喜覺支)-경안각지(輕安覺支)-정각지(定覺支)-사각지(捨覺支)입니다.

염(念)-택법(擇法)-정진(精進)은 ātāpī sampajāno satimā이고, 이런 방법으로 이어보며 머물면 개발된 느낌인 희(喜)-경안(輕安)의 과정을 거쳐 삼매에 듭니다[정(定)]. 삼매는 초선(初禪)으로부터 제사선(第四禪)으로 향상하는데, 제사선을 대표하는 개념이 평정[사(捨)]입니다. 이렇게 삼매에 들고, 평정을 확보하는 것이 일곱 가지 깨달음의 요소인데, 사념처에 의해 장애를 밀어낸 심(心)에 충만하는 것입니다.

이런 충만의 상태는 현상 영역의 완성이어서 사실 영역으로 들어가 깨달음을 성취하기 위한 토대가 됩니다[평정 즉 심(心)의 그침에 의해 법을 드러냄 → 드러나는 법을 대상으로 사실의 영역이 진행됨]. 이렇게 칠각지가 충만한 심(心)으로 사실의 영역에서 무상(無常)을 관찰하여 깨닫는 것이 칠각지를 있는 그대로 닦는 것입니다.

이때, 사실의 영역에서 무상을 이어보아서 여실지견(如實知見)을 성취하는 법의 위빳사나가 사념처의 범주에 속한다는 점도 설명되어야 하는데, (SN 47.40-분석 경)이 정의하는 염처(念處)와 염처수행(念處修行)의 개념에서 설명됩니다.

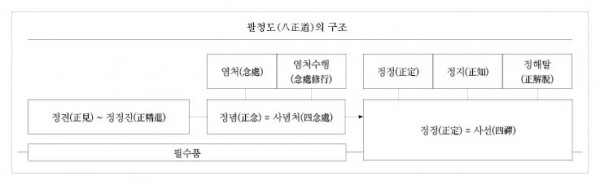

※ (SN 47.40-분석 경)은 염처(念處)와 염처수행(念處修行)을 정의합니다. 사념처(四念處)는 팔정도(八正道)의 정념(正念)인데, 넓은 의미로는 불교 수행 자체이고, 중간 의미로는 「사념처(四念處) → 사마타-위빳사나」의 수행체계에서 첫 단계의 깨달음인 여실지견(如實知見)에 이르는 수행입니다. 그런데 이 경은 중간 의미의 사념처를 다시 법의 위빳사나를 기준으로 나누어 이전은 염처(念處-satipaṭṭhāna), 이후 즉 법의 위빳사나는 염처수행(念處修行-satipaṭṭhānabhāvanā)이라고 정의합니다.

이런 경우는 팔정도의 정정(正定)에서도 찾을 수 있습니다. 필수품을 갖춘 삼매로서의 정정(正定)이 깨달음의 전 과정을 의미하지만, 십정도(十正道)에서는 「정정(正定) → 정지(正知) → 정해탈(正解脫)」로 펼쳐서 바른 삼매의 토대 위에서 첫 단계 깨달음인 여실지견(如實知見)과 깨달음의 완성인 해탈지견(解脫知見)을 각각 지시하기도 하기 때문입니다.

맛지마 니까야

맛지마 니까야