[동영상] 맛지마 니까야 관통 법회 ― 140. 요소의 분석 경[육계-육촉처-의의 행보 & 네 가지 기반(지혜-진리-포기-가라…

▣ 맛지마 니까야 관통 법회 ― 140. 요소의 분석 경[육계-육촉처-의의 행보 & 네 가지 기반(지혜-진리-포기-가라앉음](근본경전연구회 해피스님 240424)

[동영상] https://www.youtube.com/watch?v=l-UKIU-2VOo&t=2s

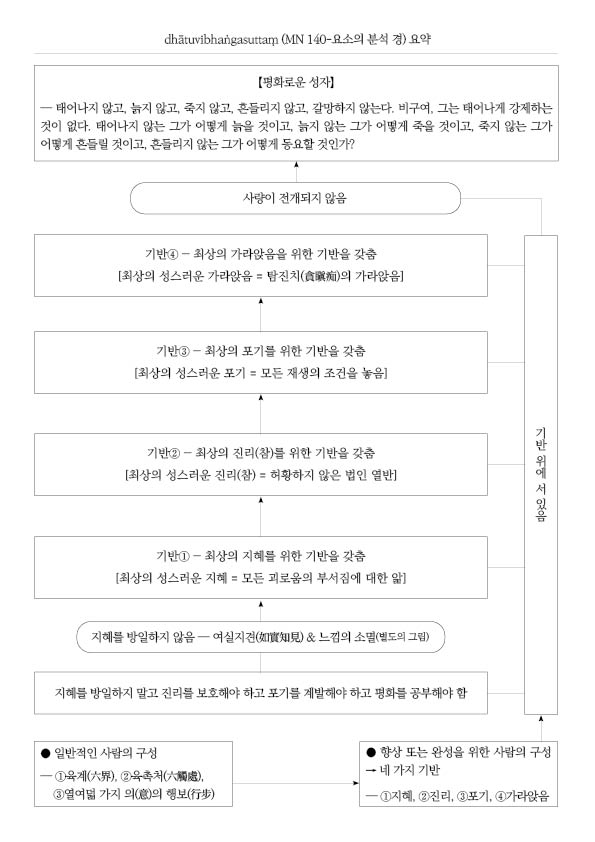

아직 부처님을 직접 만나지 못한 뿍꾸사띠 존자를 만나서 설한 법입니다. 부처님은 요소 분석의 개요를 설하는데, 「사람은 육계, 육촉처, 열여덟 가지 의의 행보, 네 가지 기반으로 이루어졌다. 여기에 서 있는 자는 사량이 전개되지 않는다. 사량이 전개되지 않을 때 그는 평화로운 성자라고 불린다. 지혜를 방일하지 말고 진리를 보호해야 하고 포기를 계발해야 하고 평화를 공부해야 한다.」입니다. 특히, 지혜를 방일하지 않음을 중심으로 법을 설하는데, 최상의 성스러운 지혜(괴로움의 부서짐에 대한 앎), 최상의 성스러운 진리(허황하지 않은 법인 열반), 최상의 성스러운 포기(재생의 조건을 놓음), 최상의 성스러운 가라앉음(탐진치의 가라앉음)입니다.

1. 부처님이 라자가하에서 도공 박가바의 작업장에서 하루를 머물 때 아직 부처님을 직접 만나지 못한 부처님의 제자인 뿍꾸사띠 존자를 만나고, 그를 위해 법을 설함.

2. 부처님의 설법 ― 요소 분석의 개요 ― 「사람은 육계(六界), 육촉처(六觸處), 열여덟 가지 의(意)의 행보(行步), 네 가지 기반으로 이루어졌다. 여기에 서 있는 자는 사량(思量)이 전개되지 않는다. 사량이 전개되지 않을 때 그는 평화로운 성자라고 불린다. 지혜를 방일하지 말고 진리를 보호해야 하고 포기를 계발해야 하고 평화를 공부해야 한다.」

1) ‘비구여, 육계(六界), 이것이 사람이다.’ ― 땅의 요소, 물의 요소, 불의 요소, 바람의 요소, 공간의 요소, 식(識)의 요소

• 사람의 정의에 대한 부처님과 아지따 께사깜발리의 차이 ― 부처님(식의 윤회), 아지따 께사깜발리(단멸론-유물론) ☞ http://nikaya.kr/bbs/board.php?bo_table=happy06_01&wr_id=76

2) ‘비구여, 육촉처(六觸處), 이것이 사람이다.’ ― 안촉처(眼觸處), 이촉처(耳觸處), 비촉처(鼻觸處), 설촉처(舌觸處), 신촉처(身觸處), 의촉처(意觸處) ☞ http://nikaya.kr/bbs/board.php?bo_table=happy04_05&wr_id=30

3) ‘비구여, 열여덟 가지 의(意)의 행보(行步), 이것이 사람이다.’ ― 안(眼)으로 색(色)을 보고서 만족을 주는 색(色)으로 다가가고, 불만족(고뇌)을 주는 색(色)으로 다가가고, 평정을 주는 색(色)으로 다가간다. 이(耳)로 성(聲)을 듣고서 … 비(鼻)로 향(香)을 맡고서 … 설(舌)로 미(味)를 맛보고서 … 신(身)으로 촉(觸)을 닿고서 … 의(意)로 법(法)을 인식하고서 만족을 주는 법(法)으로 다가가고, 불만족을 주는 법(法)으로 다가가고, 평정을 주는 법(法)으로 다가간다. — 이렇게 여섯 가지 만족의 행보가 있고, 여섯 가지 불만족의 행보가 있고, 여섯 가지 평정의 행보가 있다. ― (MN 137-육처 분석 경) 참조 ☞ http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya05_14_07&wr_id=9

4) ‘비구여, 네 가지 기반, 이것이 사람이다.’ ― 지혜의 기반, 진리[참]의 기반, 포기의 기반, 가라앉음의 기반

3. ‘지혜를 방일하지 말고 진리를 수호해야 하고 포기를 계발해야 하고 평화를 공부해야 한다.’

1) 어떻게 지혜를 방일하지 않는가? 여섯 가지 요소에 대한 정의 → 여실지견(如實知見) → 염오 → 심(心)을 바래게 함 → 다음으로는 깨끗하고 청정한 식(識)만이 남음 → 락(樂)-고(苦)-불고불락(不苦不樂)을 인식

▣ 주제의 확장 ― (35)「지(地)-수(水)-화(火)-풍(風) 사대(四大)」 참조 ☞ http://nikaya.kr/bbs/board.php?bo_table=happy02_11&wr_id=37

⇒ 촉(觸)을 연하여 느낌이 생김 → 느낌의 경험을 분명히 앎

⇒ 촉(觸)의 멸(滅)로부터 촉을 연하여 생긴 느낌은 소멸하고 가라앉는다고 앎

; 나무토막의 비유 ― 관심이 내-외입처를 묶어주면 무명촉(無明觸)에 의해 느낌의 불이 붙고(경험하고), 묶지 않으면(탐-진-치의 해소) 명촉(明觸)에 의해 느낌의 불이 꺼짐(소멸하고 가라앉음)

※ 나무토막의 비유 ― (SN 12.62-배우지 못한 자 경2)/(SN 36.10-촉(觸)을 뿌리로 함 경)/(SN 48.39-나무토막 비유 경) ☞ http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya06_02_01&wr_id=15& http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya06_04_02&wr_id=23& http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya07_05_04&wr_id=9

⇒ 다음으로는 깨끗하고 청정하고 유연하고 준비되고 빛나는 평정만이 남음

※ 다양함에 의지한 다양함의 평정이 있고, 단일함에 의지한 단일함의 평정 ― (MN 137-육처 분석 경) 참조 ☞ http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya05_14_07&wr_id=9

; 금 세공인의 비유 ― 용광로 안에 넣은 뒤에 적절한 때에 불 것이고, 적절한 때에 물을 뿌릴 것이고, 적절한 때에 관찰할 것

※ 금 세공인의 비유 ― (AN 3.103-상(相) 경) → 사띠토대 ☞ http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya08_05_10&wr_id=3

→ 분명히 앎 ― 공무변처 → 식무변처 → 무소유처 → ‘비상비비상처에 집중하고 그것으로 이어지는 법(法)을 위해 심(心)을 닦는다면, 그런 나에게 그것을 의지하고 그것을 집착하는 이 평정은 오랫동안 긴 시간을 머물 것이다.’ ― 삼매의 심화

→ 분명히 앎 ― ‘이것은 유위(有爲)이다.’

⇒ 존재[유(有-bhava)]거나 존재에서 벗어남[무유(無有-vibhava)]을 위하여 그것을 형성하지도 않고 의도하지도 않음 → 세상에서 어떤 것도 집착하지 않음 → 동요하지 않음 → 개별적으로 완전히 꺼짐 → ‘태어남은 다했다. 범행은 완성되었다. 해야 할 일을 했다. 다음에는 현재 상태[유(有)]가 되지 않는다.'라고 분명히 앎

⇒ 느낌을 경험하면 ‘이것은 무상(無常)하다.’라고 꿰뚫어 알고, ‘묶일 것이 아니다.’라고 꿰뚫어 알고, ‘기뻐할 것이 아니다.’라고 꿰뚫어 앎 → 풀려난 자로서 느낌을 경험(즐거운 느낌-괴로운 느낌-괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌) → 몸이 끝나는 느낌-생명이 끝나는 느낌을 경험한다고 꿰뚫어 앎 → ‘몸이 무너진 뒤 생명이 끝나면, 기뻐하지 않는 모든 느낌은 오직 여기에서 차가워질 것이다.’라고 꿰뚫어 앎

; 기름 등불의 비유 ― 기름을 연(緣)하고 심지를 연(緣)하여 기름 등불이 탄다. 기름과 심지가 다 탄 그것에게 다른 기름과 심지가 주어지지 않으면 자량이 없는 기름 등불은 꺼진다.

※ 기름 등불의 비유 ― (SN 12.53-족쇄 경)/(SN 12.54-족쇄 경2)/(SN 36.7-병실 경1)/(SN 36.8-병실 경2) ☞ http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya06_02_01&wr_id=24& http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya06_02_01&wr_id=25& http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya06_04_02&wr_id=10& http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya06_04_02&wr_id=11

⇒ 「이렇게 갖춘 비구는 이 최상의 지혜를 위한 기반을 갖추었다. 비구여, 참으로 모든 괴로움의 부서짐에 대한 앎이 최상의 성스러운 지혜이다.」

2) 「그에게 진리[참]에 서 있는 이 해탈은 흔들림이 없다. 비구여, 허황한 법은 거짓이고, 허황하지 않은 법인 열반은 진리[참]이다. 그러므로 이렇게 갖춘 비구는 이 최상의 진리[참]를 위한 기반을 갖추었다. 비구여, 참으로 허황하지 않은 법인 열반이 최상의 성스러운 진리[참]이다.」

3) 「이전에 어리석은 자였던 그에게 재생의 조건들이 온전히 떠안겨 있었다. 그것들은 버려지고 뿌리 뽑히고 윗부분이 잘린 야자수처럼 되고 존재하지 않게 되고 미래에 생겨나지 않는 상태가 되었다. 그러므로 이렇게 갖춘 비구는 이 최상의 포기를 위한 기반을 갖추었다. 비구여, 참으로 모든 재생의 조건을 놓음이 최상의 성스러운 포기이다.」

4) 「이전에 어리석은 자였던 그에게 간탐과 관심과 친밀이 있었다. 그것은 버려지고 뿌리 뽑히고 윗부분이 잘린 야자수처럼 되고 존재하지 않게 되고 미래에 생겨나지 않는 상태가 되었다. 이전에 어리석은 자였던 그에게 화와 진에와 심술궂음이 있었다. 그것은 버려지고 뿌리 뽑히고 윗부분이 잘린 야자수처럼 되고 존재하지 않게 되고 미래에 생겨나지 않는 상태가 되었다. 이전에 어리석은 자였던 그에게 무명(無明)과 혼란스러움이 있었다. 그것은 버려지고 뿌리 뽑히고 윗부분이 잘린 야자수처럼 되고 존재하지 않게 되고 미래에 생겨나지 않는 상태가 되었다. 그러므로 이렇게 갖춘 비구는 이 최상의 가라앉음을 위한 기반을 갖추었다. 비구여, 참으로 탐진치(貪瞋痴)의 가라앉음이 최상의 성스러운 가라앉음이다. ― 가라앉음과 평화를 동치 함

⇒ ‘지혜를 방일하지 말고 진리를 보호해야 하고 포기를 계발해야 하고 평화를 공부해야 한다.’라고 이렇게 말한 것은 이것을 연(緣)하여 말했다.

4. ‘여기에 서 있는 자는 사량(思量)이 전개되지 않는다. 사량(思量)이 전개되지 않을 때 평화로운 성자라고 불린다.’

; ‘나는 있다.’-‘이것은 나다.’-‘나는 있을 것이다.’-‘나는 있지 않을 것이다.’-‘나는 색(色)을 가진 자가 될 것이다.’-‘나는 무색(無色)을 가진 자가 될 것이다.-‘나는 상(想)을 가진 자가 될 것이다.’-‘나는 상(想)을 가지지 않은 자가 될 것이다.’-‘나는 상(想)을 가진 것도 아니고 가지지 않은 것도 아닌 자가 될 것이다.’라는 이것은 사량된 것

→ 사량(思量)된 것은 병(病)이고, 종기고, 화살

→ 모든 사량(思量)된 것을 넘어섰기 때문에 평화로운 성자라고 불림 ― 평화로운 성자는 태어나지 않고, 늙지 않고, 죽지 않고, 흔들리지 않고, 갈망하지 않음

→ 태어나게 강제하는 것이 없음 ― 태어나지 않는 그가 어떻게 늙을 것이고, 늙지 않는 그가 어떻게 죽을 것이고, 죽지 않는 그가 어떻게 흔들릴 것이고, 흔들리지 않는 그가 어떻게 갈망할 것인가?

6. 스승께서 오신 줄 자각한 뿍꾸사띠 존자는 참회한 뒤, 부처님에게서 구족계 받기를 청함 → 구족계를 받기 위해 발우와 가사를 구하러 나갔다가 소에게 생명을 빼앗김

7. 비구들이 뿍꾸사띠 존자의 죽음을 알리면 그의 간 곳을 묻지 부처님은 불환자가 되었다고 답함.

맛지마 니까야

맛지마 니까야