[동영상] 맛지마 니까야 관통 법회 ― 121. 공의 작은 경[공(비어있음-없음) - 생명-몸을 연한 괴로움 있음 - 번뇌=상…

▣ 맛지마 니까야 관통 법회 ― 121. 공의 작은 경[공(비어있음-없음) - 생명-몸을 연한 괴로움 있음 - 번뇌=상(想)](근본경전연구회 해피스님 240103)

[동영상] https://www.youtube.com/watch?v=QN_t95WoofU

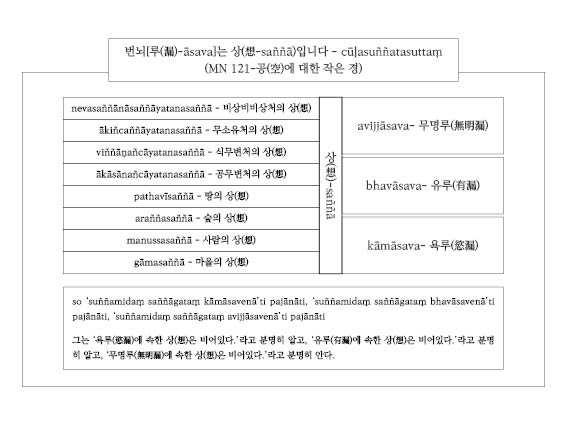

공(空)이라는 개념은 부처님 당시에서부터 중요한 교리입니다. 이때, 공(空)으로 한역된 용어는 공간을 의미하는 ākāsa도 있지만, 이 경의 공(空)은 ‘비어있는’ ‘텅 빔’을 의미하는 suñña/suññatā입니다. 후대에 공(空)은 연기의 의미로 변형되어 반야심경 등 대승 경전에 중심을 이루지만, 부처님은 단순히 ‘비어있음 → 없음’의 의미로 사용하였는데, 이 경에서 내 안에 부정적 요소가 비어있음 즉 부정적 요소가 없는 상태를 단계적으로 진행해서 부정적 요소가 완전히 비어있는 단계지어지지 않은 상태를 성취하는 것으로 수행의 과정을 설명합니다. 한편, 경은 ①번뇌가 상(想)이라는 것과 ②번뇌가 부서져 아라한이 되어도 몸에 속한 괴로움은 남아있다는 것도 설명해줍니다.

공(空)이라는 개념은 부처님 당시에서부터 중요한 교리입니다. 공(空)을 제목으로 하는 (MN 121-공의 작은 경)과 (MN 122-공의 큰 경)도 있고, 부처님의 가르침을 공(空)에 연결된 가르침이라고 설명하는 경도 있습니다.

• (SN 20.7-쐐기 경) ☞ http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya06_02_09&wr_id=21

• (SN 55.53-담마딘나 경) ☞ http://sutta.kr/bbs/board.php?bo_table=nikaya07_12_06&wr_id=1

이때, 공(空)으로 한역된 용어는 공간을 의미하는 ākāsa[공계(空界-ākāsadhātu), 공무변처(空無邊處-ākāsānañcāyatana)]도 있지만, 이 경의 공(空)은 ‘비어있는’ ‘텅 빔’을 의미하는 suñña/suññatā입니다.

• suñña: empty; void. (adj.) 빈. 공허한. ― migāramātupāsādo suñño 빈(비어있는) 미가라마뚜 저택

• suññatā: emptiness. (f.) 텅 빔. 공(空) ― suññatāvihāra 텅 빈 머묾. 공한 머묾

후대에 공(空)은 연기(緣起)의 의미로 변형되어 반야심경(般若心經) 등 대승 경전에 중심을 이루지만, 부처님은 단순히 ‘비어있음 → 없음’의 의미로 사용하였는데, 이 경에서 내 안에 부정적 요소가 비어있음 즉 부정적 요소가 없는 상태를 단계적으로 진행해서 부정적 요소가 완전히 비어있는 단계지어지지 않은 상태를 성취하는 것으로 수행의 과정을 설명합니다.

• 청정한 공(空-텅 빔) ― parisuddhā suññatā

• 청정함을 넘어선 위없는 공(空-텅 빔) ― parisuddhā paramānuttarā suññatā

한편, 경은 ①번뇌가 상(想)이라는 것과 ②번뇌가 부서져 아라한이 되어도 몸에 속한 괴로움은 남아있다는 것도 설명해줍니다. ― 「그는 ‘욕루(慾漏)에 속한 상(想)은 비어있다.’라고 분명히 알고, ‘유루(有漏)에 속한 상(想)은 비어있다.’라고 분명히 알고, ‘무명루(無明漏)에 속한 상(想)은 비어있다.’라고 분명히 알고, ‘그러나 생명의 조건 때문에 단지 육처(六處)에 속한 이 몸을 연한 것은 비어있지 않다.’라고 분명히 안다.」

● 아난다 존자의 주제 발의 ― “저는 ‘아난다여, 나는 요즘 자주 공(空)한(텅 빈) 머묾으로 머문다.’라고 이렇게 세존의 곁에서 들었고, 곁에서 받아들였습니다. 대덕이시여, 제가 그것을 바르게 듣고 바르게 받아들이고 바르게 사고하고 바르게 생각하는 것입니까?”

● 부처님은 인정하고 그 의미를 설명함

1. 사실에 따르고 전도되지 않았고 청정한 공(空-suññatā-텅 빔)에 들어감

1) 미가라마뚜 저택의 상황 ― 코끼리, 소, 말, 암말들에 의해 공 하고(비어있고) 금이나 은에 의해 비어있고, 여자와 남자의 모임에 의해 비어있지만, 오직 비구 상가만을 연(緣)한 것은 비어있지 않음

• 이처럼 비구는 마을의 상(想)과 사람의 상을 작의하지 않고, 오직 숲의 상만을 연하여 사고함 → 그의 심(心)은 숲의 상으로 접근하고 순일해지고 확립되고 기움 → 마을의 상을 연한 불안과 사람의 상을 연한 불안은 없지만, 오직 숲의 상만을 연한 불안은 있음 → ‘마을의 상에 속한 상과 사람의 상에 속한 상은 비어있지만, 오직 숲의 상만을 연한 것은 비어있지 않다.’라고 분명히 앎 → 거기에 없는 것에 의해 그것의 공(空-suñña-비어있음)을 관찰하고, 거기에 남아있는 것을 ‘존재하는 이것은 있다.’라고 분명히 앎 → 이렇게도 사실에 따르고 전도되지 않았고 청정한 공(空-suññatā-텅 빔)에 들어감이 있음

; 공(空-suñña-비어있음) = 거기에 없는 것 ↔ 남아있는 것 = 있음(‘santamidaṃ atthī’ti)

; 이렇게 분명히 아는 것(pajānāti) = 청정한 공(空-suññatā-텅 빔)[parisuddhā suññatā]에 들어감

⇒ 사람의 상과 숲의 상을 작의하지 않고 오직 땅의 상만을 연하여 사고함

⇒ 숲의 상과 땅의 상을 작의하지 않고 오직 공무변처의 상만을 연하여 사고함

⇒ 땅의 상과 공무변처의 상을 작의하지 않고 오직 식무변처의 상만을 연하여 사고함

⇒ 공무변처의 상과 식무변처의 상을 작의하지 않고 오직 무소유처의 상만을 연하여 사고함

⇒ 식무변처의 상과 무소유처의 상을 작의하지 않고 오직 비상비비상처의 상만을 연하여 사고함

⇒ 무소유처의 상과 비상비비상처의 상을 작의하지 않고 오직 무상심삼매(無相心三昧)만을 연하여 사고함 → 그의 심(心)은 무상심삼매로 접근하고 순일해지고 확립되고 기움 → 무소유처의 상을 연한 불안과 비상비비상처의 상을 연한 불안은 없지만, 생명의 조건 때문에 단지 육처(六處)에 속한 이 몸을 연한 불안은 있음 → ‘무소유처의 상에 속한 상과 비상비비상처의 상에 속한 상은 비어있지만, 생명의 조건 때문에 단지 육처에 속한 이 몸을 연한 불안은 비어있지 않다.’라고 분명히 앎 → 거기에 없는 것에 의해 그것의 공(空-비어있음)을 관찰하고, 거기에 남아있는 것을 ‘존재하는 이것은 있다.’라고 분명히 앎 → 이렇게도 사실에 따르고 전도되지 않았고 청정한 공(空-텅 빔)에 들어감이 있음

2. 사실에 따르고 전도되지 않았고 청정함을 넘어선 위없는 공(空-텅 빔)에 들어감

무소유처의 상과 비상비비상처의 상을 작의하지 않고 오직 무상심삼매(無相心三昧)만을 연하여 사고함 → 그의 심(心)은 무상심삼매로 접근하고 순일해지고 확립되고 기움 → ‘이 무상심삼매도 형성된 것이고 의도된 것이다.’라고 분명히 앎 → ‘어떤 것이든 형성된 것이고 의도된 것은 무상(無常)하고 소멸의 법(法)이다.’라고 분명히 앎 → 욕루(慾漏)-유루(有漏)-무명루(無明漏)로부터 심(心)이 해탈함 → 해탈했을 때 해탈했다는 앎이 있다. ‘태어남은 다했다. 범행은 완성되었다. 해야 할 일을 했다. 다음에는 현재 상태[유(有)]가 되지 않는다.’라고 분명히 안다. → ‘욕루를 연한 불안과 유루를 연한 불안과 무명루를 연한 불안은 여기에 없다. 그러나 생명의 조건 때문에 단지 육처(六處)에 속한 이 몸을 연한 불안은 있다.’라고 분명히 앎 → ‘욕루(慾漏)에 속한 상(想)-‘유루(有漏)에 속한 상(想)-‘무명루(無明漏)에 속한 상(想)은 비어있다.’라고 분명히 알고, ‘그러나 생명의 조건 때문에 단지 육처(六處)에 속한 이 몸을 연한 것은 비어있지 않다.’라고 분명히 앎 → 거기에 없는 것에 의해 그것의 공(空-비어있음)을 관찰하고, 거기에 남아있는 것을 ‘존재하는 이것은 있다.’라고 분명히 앎 → 이렇게도 사실에 따르고 전도되지 않았고 청정함을 넘어선 위없는 공(空-텅 빔)에 들어감이 있음

3. 과거-미래-현재의 어떤 사문이나 바라문이나 청정함을 넘어선 위없는 공(空-텅 빔)을 성취하여 머무는 것은 이런 청정함을 넘어선 위없는 공(空-텅 빔)[parisuddhā paramānuttarā suññatā]임

4. 부처님의 당부 ― ‘우리는 청정함을 넘어선 위없는 공(空-텅 빔)을 성취하여 머물 것이다.’라고, 아난다여, 그대들은 이렇게 공부해야 한다.

맛지마 니까야

맛지마 니까야